お店を開業する前に、事業が儲かるのかシュミレーションしておくことはとても大事です。

僕は会計事務所の勤務時代、新しく事業を始めたけど利益が残らないという経営者をたくさん見てきました。

その人たちに共通して言えるのは、自分の事業をちゃんと数字で予測できていないということでした。

この記事では、

- これから始める事業にどれだけお金が残るの?

- 赤字にならないためにはどれだけ売上が必要なの?

という疑問を持つ方に参考になる記事です。

※日本政策金融公から開業資金を借りるために作る「創業計画書の書き方」が知りたい方は、関連記事に詳細を解説していますので参考にして下さい。

収支計画書を作成する手順

開業前の収支予測は、ざっくり説明すると次の5ステップで作成することができます。

まず初めにするのは、店舗の開業にかかる資金を明確にすることです。

店舗の家賃や敷金、内装費や厨房機器代など、最初にかかる費用を洗い出します。

1ヶ月にどれだけの売上が上がりそうか予測します。

これを予測しないと利益も予測できません。

1ヶ月に必要な人件費を予測します。

一人で事業をやる場合には、この部分は不要です。

人件費以外で、1ヶ月の間にかかる経費を予測します。

家賃や光熱費、消耗品代や電話代などがあります。

これまでに予測した数字をもとに、最終的に手元に残る現金を把握します。

開業資金を借り入れてる人は、この残ったお金から返済することになります。

そのうえで自分の生活資金分が確保出来たら、事業を継続していくことが可能です。

このあと、飲食店を例にとって収支予測の作り方を説明していきますが、ほかの業種でも事業の収益性を予測することはとても大事です。

収支予測は最初にじっくりと時間をかけて作っておかないと、「いざ事業を始めてみたけど手元にお金が残らない」という場合に、何が悪いのか原因すら探ることができません。

収支計画書の見本

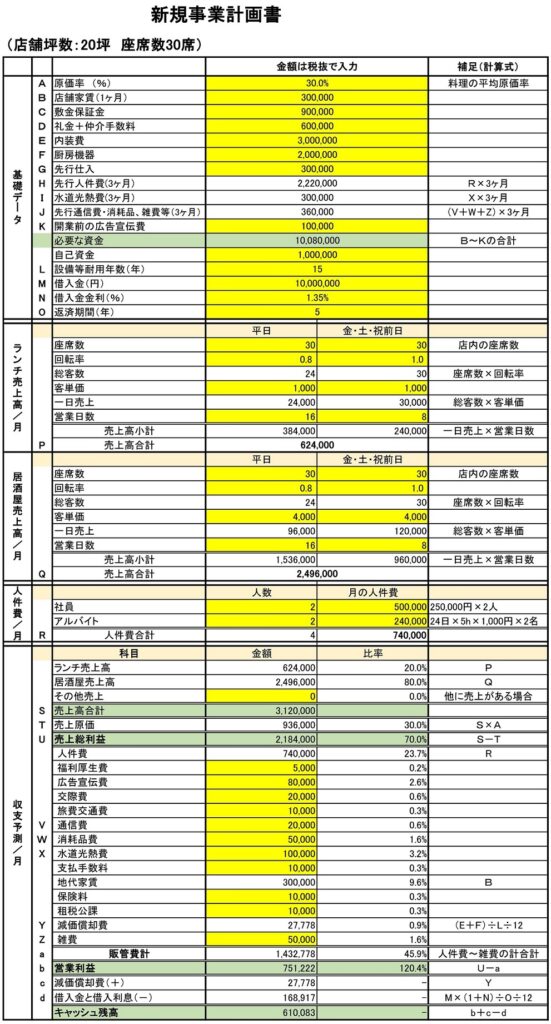

今回は、私が仮に作った新規事業計画書をもとに、収益予測の作り方を説明していきます。

次の表がその完成図です。

はい。いっぱい項目があって何のことかわかりませんよね。

順番に説明していくので安心してください。

今回は前提として、次のような状態のお店の収支予測をしていくことにします。

- 業種:飲食店(居酒屋)

- 店舗坪数:20坪

- 総座席数:30席

- 営業形態:昼はランチ、夜は居酒屋を営業

- 従業員数:社員2名、アルバイト2名

これから説明していくのは、あくまで基本的な考え方なので、あなたのお店用にいいとこどりだけして作ってもらえばいいと思います。

前置きが長くなりました。

それでは作り方(考え方)を解説していきます。

収支計画書の4つの構成

この事業計画書(収支予測計画書)は大きく4つの部分で編成されています。

- 基礎データの予測

- 1ヶ月の売上の予測

- 1ヶ月の人件費の予測

- 1ヶ月のその他の経費を予測

この収支予測計画書の作成方法は、1から4までを順番に作っていくことで、最終的に1ヶ月で手元資金がどれだけ残るかを予測できるという流れになっています。

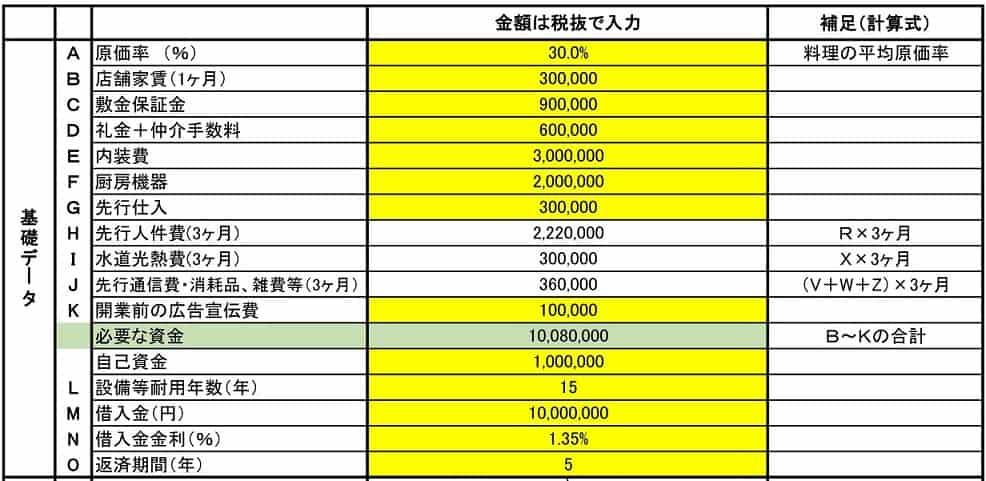

見本の黄色で塗ってある項目が、自分で考えないといけない項目です。

収支予測:基礎データの予測

ここでは、新たに飲食店を開業するにあたっての基礎情報を埋めていきます。

開業に必要な資金がいくらなのか予測する事が目的です。

それぞれの項目について説明していきます。

黄色の部分を埋めていきましょう。

数値は全て予定(予測)の数値です。

原価率(%)

店の商品全体の原価率です。

提供する料理やドリンクに対する仕入材料の割合です。

例えば、

材料代300円のパスタを1,000円で売る場合の原価率は30%です。

(300円 ÷ 1,000円 = 30%)

300円で販売する枝豆の材料代が50円なら原価率は16.6%です

(50円 ÷ 300円 = 16.6%)

業態にもよりますが、飲食店の一般的な平均原価率は30%ぐらいといわれています。

まだ、原価の計算なんかちゃんと計算してないよという方は、とりあえず30%という数字OKです。

原価率の設定に関しては、経営の根幹にかかわる本当に難しい問題なのでまた別記事でくわしく説明します。

店舗家賃(1ヶ月)

お店の一ヶ月の家賃です。

自宅を使ってカフェなどをされる方だと円です。

敷金保証金

店舗を借りる時にかかる敷金保証金です。

礼金+仲介手数料

店舗を借りる時にかかる礼金・仲介手数料です。

内装費

お店の内装にかかる予測費用です。

厨房機器

シンクや冷蔵庫、調理器具など、厨房にかかる設備費用です。

先行仕入

開業初日までに必要な、食材やドリンク等の仕入費用です。

先行人件費(3ヶ月)

店舗運営にかかる人件費の3ヶ月分です。

開店前の従業員の教育や、稼働シュミレーションにも人件費は必要です。

後ほど、1ヶ月の人件費の予測を立てますので、その後に計算しても大丈夫です。

水道光熱費(3ヶ月)

予測される電気・ガス・水道代の合計3ヶ月分です。

後ほど、1ヶ月の水道光熱費の予測を立てますので、その後に計算しても大丈夫です。

先行通信費・消耗品、雑費等(3ヶ月)

予測される月々の通信費・消耗品費、雑費等の合計の3ヶ月分です。

それぞれの科目については、後ほど解説しますので、その後に計算しても大丈夫です。

開業前の広告宣伝費

開店をお知らせする広告費の見積です。

自己資金

開業にあたって自分で用意できる自己資金です。

設備等耐用年数(年)

新店の設備の平均耐用年数です。

よく意味がわからないという人は、飲食店なら15年で大丈夫です。

借入金

金融機関から借入する金額です。

借入金金利(%)

金融機関から借入した借入金の金利です。

返済期間(年)

上記借入の返済期間です。

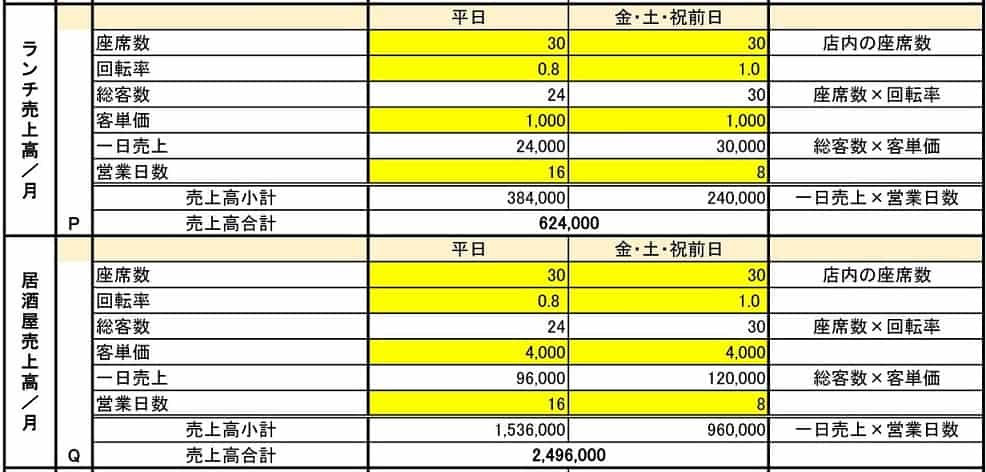

収支予測:1ヶ月の売上を予測する

ここでは「平日」と「金土、祝前日」のそれぞれの一日売上を予測して、最終的に1ヶ月の売上高を予測することが目的です。

(さらに例では「ランチ部門」と「居酒屋部門」に分けてそれぞれ計算しています)

座席数

店内の総席数です。

回転率

1日のお客様の回転率を予測します。

一日の営業時間内に、お客様が何回入れ替わるかのことです。

回転率は、「一日の来客数」÷「総席数」で求められます。

総客数

一日来店されるお客様の総人数です。

「総座席数」×「回転率」で求められます。

客単価

一人のお客様が使う単価を予測します。

例では、ランチ部門が1,000円、居酒屋部門が4,000円で予測しています。

一日売上

一日の売上高です。

「総客数」×「客単価」で求められます。

営業日数

一ヶ月の営業日数です。

例では、平日が全部で16日、金土祝前日が全部で8日、合計で月24日としています。

売上高小計

平日と金土祝前日、それぞれの1ヶ月の売上高です。

「一日売上」×「営業日数」で求められます。

売上高合計

平日と金土祝前日の売上を全て足した、1ヶ月の売上高です。

ぺぺきよ

ぺぺきよこれで、お店の1ヶ月の売上高の予測が完成しました

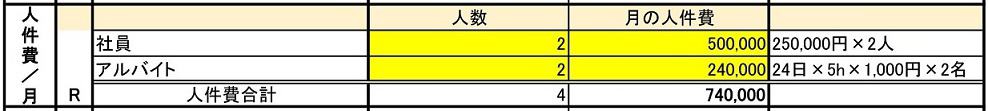

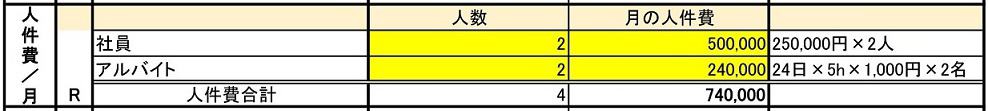

収支予測:1ヶ月の人件費を予測する

ここでは、社員とアルバイトにわけて考えます。

1ヶ月の人件費がいくらになるのか予測することが目的です。

社員

社員全員の1ヶ月の人件費を予測します。

例では、社員2名(一人あたりの給与が250,000円)の場合、人数には2を、金額には500,000円(2人×250,000円)を記入しています。

アルバイト

アルバイトの1ヶ月の人件費を予測します。

例では、2名雇入れ予定として、「勤務日数24日 × 拘束時間5時間 × 時給1,000円 × 2人 = 240,000円」で計算しています

人件費合計

社員とアルバイトの人件費の合計です。

これで、お店の1ヶ月の人件費の予測が完成しました

収支予測:1ヶ月の固定費を予測する

ここでは、毎月かかる固定経費を予測します。

最終的に手元にいくらの資金が残るのか予測することが目的です。

各売上高

前章で予測した売上高です。

売上高合計

各売上高の合計です。

例では、「ランチ部門」と「居酒屋部門」の1ヶ月の売上高の合計となっています。

売上原価

1ヶ月の売上にかかる食材原価です。

「売上高合計」×「原価率」で求められます。

例では、「売上高合計3,120,000円」 × 「原価率30%」= 936,000円で計算しています。

売上総利益

売上から食材費を引いた「粗利益」です。

「売上高合計」-「売上原価」で求められます。

ここからは、食材費以外の1ヶ月にかかる固定経費を予測していきます。

これが終われば「収支予測」は完成です。

以下、それぞれ例をふまえて解説していきます。

人件費

前章で予測した人件費です

福利厚生費

従業員にかかる福利厚生費用です。

例:誕生日祝、会議食事代、薬代等

広告宣伝費

お店の広告宣伝費です。

例:チラシやはがき等

交際費

交際費です。

例:取引業者との飲食代等

旅費交通費

営業に必要な旅費交通費です。

例:ガソリン代やコインパーキングな等

通信費

通信にかかった費用です。

例:電話代、ネット代、切手代等

消耗品費

10万円万の消耗品です。

例:食器、事務用品、電池等

水道光熱費

水道光熱費です。

例:電気、ガス、水道

支払手数料

業者に払った手数料です。

例:税理士顧問料、振込手数料、カード決済手数料等

地代家賃

店舗の家賃です。

保険料

お店でかける保険代です。

例:食品賠償責任保険、営業車自動車保険等

租税公課

国や地方に納める税金です。

例:固定資産税、印紙等

減価償却費

前章で予測した内装費や厨房機器などの費用を、一定期間に配分した費用です。

ここでの計算式は、「内装費+厨房機器」 ÷ 「設備等耐用年数」 ÷ 12ヶ月で計算しています。

難しくてわからない方は、そのまま数字を当てはめてもらえば大丈夫です。

雑費

これまでの経費にあてはまりづらい経費です。

例:組合会費、クレジットカード年会費等

(例では経費を大目に予測する目的で、月50,000円を見積もっています。)

販管費計

「人件費」~「雑費」までの合計です。

営業利益

1ヶ月のお店の利益です。

「売上総利益」 - 「販管費計」で求められます

減価償却費(+)

上で求めた減価償却費と同じ金額です。

最後に手元に残る資金の計算に必要なのでここに項目を入れています。

借入金と借入利息

月々に返済しなければいけない、借入元金と借入利息です。

まず、「借入金」×(1+金利)で、借入金と借入利息の総額を算出し、

「借入金と借入利息の総額」÷「返済年数」÷12ヶ月で、

月々の返済金額の合計を求めています。

例では、(10,000,000円 × 1.0135) ÷ 5年 ÷ 12ヶ月 = 168,917円

となっています。

キャッシュ残高

1ヶ月間、お店を営業して、借入金返済後に手元に残る資金です。

計算式は、「営業利益」 + 「減価償却費」 - 「借入金と借入利息」で求められます。

例では、610,083円の現金が手元に残る計算になっています。

つまりこのキャッシュ残高が、あなたの1ヶ月のお給料となります。

収支計画書の作り方のまとめ

飲食店の経営に必要な収支計画書の作り方・考え方について解説しました。

最後のキャッシュ残高が赤字だと、金融機関は絶対にお金を貸してくれませんし、そもそも事業として成り立ちません。

キャッシュ残高を増やすには、売上を増やすか経費を減らすかのどちらになります。

売上の見込みは適正か?

雇う従業員の人数は本当に大丈夫か?

固定費の予測に抜かりはないか?

このように、細部まで考えて作った収支予測が黒字なら、事業が成功する確率が高いですし、金融機関に対しても説得力のある計画書となります。

上記を参考にして、慎重に時間をかけて収支予測を作成してみてください

-

飲食店のコンセプトは面白いだけでいい?作り方は5W2Hで

-

創業計画書の記入例(飲食店の場合)日本政策金融公庫からの借入方法

-

飲食店の収支計画書(開業前に収支を予測してみよう)

-

飲食店が売上アップさせるために考えるべき16のこと

-

飲食店物件の探し方(情報収集のコツや確認すべき10項目)

-

飲食店の営業許可の条件は?(ポイントは営業設備の事前相談)

-

飲食店開業に必要な届出(個人事業開業届・青色申告)の書き方

-

開業後の会計ソフトに1年間無料の弥生会計をおすすめする理由

-

飲食店の損益分岐点はいくら?(一日に必要な売上の出し方)

-

アルバイトが扶養を外れる給料の上限はいくらまで?(所得税・社会保険)

-

飲食店の開業に必要な「2つの資格」|経営に有利な資格一覧

-

飲食店の原価率と計算式の基礎!原価を下げる方法は?

-

飲食店が人手不足で回らない!クレームになる前に求人対策!

-

飲食店の開業を失敗する理由【負のスパイラルと7つの原因】

-

飲食店を開業するまでの流れを解説【準備すべき18項目】

-

abc分析のやり方をわかりやすく解説(飲食店の場合)

-

飲食店の消費税の計算方法をわかりやすく解説

-

飲食店にかかる経費一覧【削減ポイントを中の人が解説】

-

飲食店の税理士費用はいくら?相場を元会計職員が教えます!